「面白いもの」や「楽しいもの」を探究する、それがOKAYAMAディスカバリークラブです。文学や歴史はもちろん、アニメや漫画、鉄道等、アプローチの仕方は無限大。長期休みには、美術館や博物館探訪等の校外活動のチャンスもあります!「楽しく・ゆったり・自分らしく」がモットーのODCで、充実した3年間を過ごしてみませんか?

2024-09-28 (Sat)

こんにちは!ODCです。

Irisのメンバーによる、セブ島訪問記を続けます。

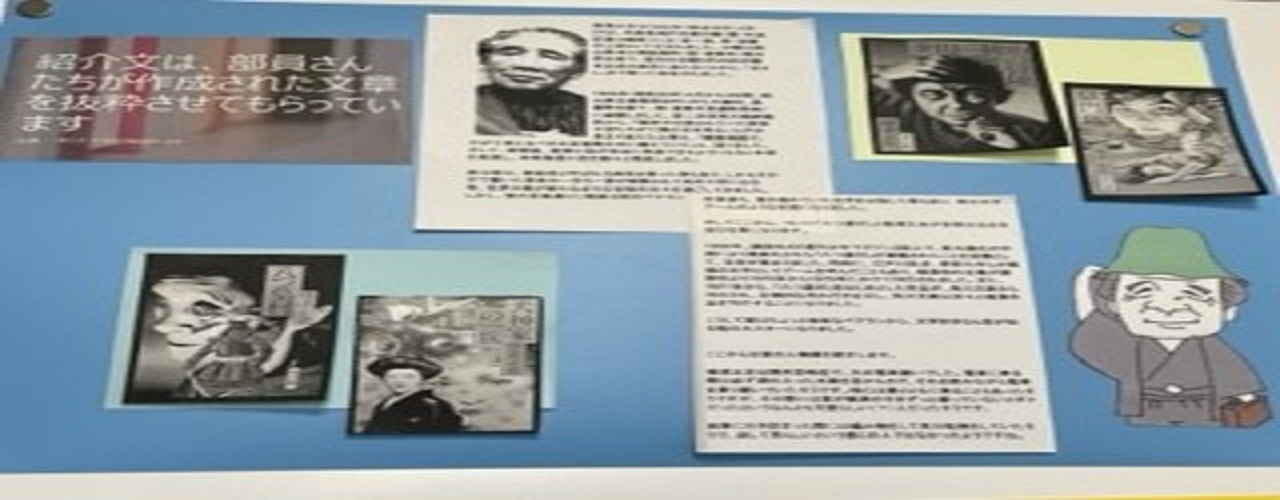

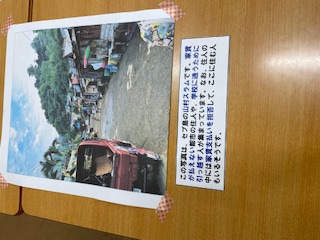

これは、水上スラムの様子です。天災の影響を最も受けやすい場所で、

台風やスコール、そして火事に常日頃から悩まされています。

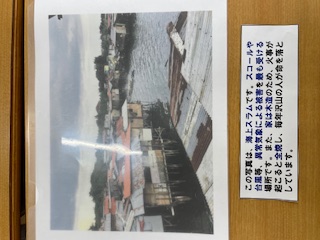

この写真は、ごみスラムです。至る所にごみが散乱していて、衛生状態は非常に悪いです。

500人もの住人がいますが、その多くが貧しい生活を送っています。

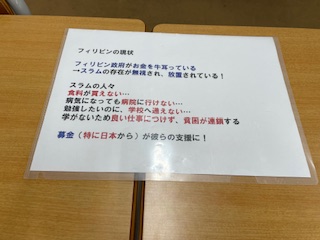

部員によると、フィリピン政府は己の利益の事しか頭になく、スラムの存在には目もくれないそうです。

そのため、スラムの住民達は食料が買えない・教育が受けられない・病気になっても治療が受けられない等の、

厳しい環境にさらされています。

また、≪フィリピンでは高卒の場合、清掃員やタクシーの運転手、建設業の手伝いといった肉体労働にしか就けない≫とのこと。

「今回僕が目にしたことは、ほとんどの人が知らない。このような状況を少しでも改善するために、

自分の目で問題を目にすることや問題を知ることが大切だと思う」

セブ島を訪れた部員は、そう語りました。

普段の生活では、自分が恵まれていると分かっていても、往々にしてそれを忘れてしまうものです。

この展示を通して、自身ができることを考え、実行していきたいですね。

真剣に見て下さった、来校者の方

2024-09-24 (Tue)

こんにちは!ODCです。

9月21日(土)に、第2回オープンスクールが開催されました!

今回のODCのテーマは、「フィリピンの貧困問題」。

Irisのメンバーの1人が、夏休みの研修(SDGs関連)でフィリピンを訪れ、

見てきたことや気づいたことを展示しました。

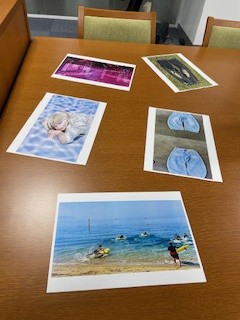

世界史にも登場する有名な島、フィリピン セブ島。

しかし、ここでは現在、スラムが深刻な問題となっています。

セブ島のスラムは、大きく分けて

「山村スラム」、「墓地スラム」、「海上スラム」、「ごみスラム」の4種類があるといわれています。

研修に行った部員によると、山村スラムでは、

家賃が払えないor家賃支払いを拒否する人が多く住んでいるそうです。

こちらの墓地スラムは、国によって運営されており、仕事やお金で問題を抱えた人々の居住地となっています。

こうして見ると、写真だけでも重苦しい雰囲気が漂ってきますね…

次回、後編に続きます。

2024-09-11 (Wed)

こんにちは!ODCです。

10月12日(土)に、奉還町商店街で学生(生徒)と企業が連携して、

商店街を盛り上げるイベント、「アキナイト」が開催されます。

そのイベントでODCは、何と、ラジオ出演することになりました!

そこで9月9日(月)に、奉還町商店街にあるラジオ局、

「ゆめのたね放送局 岡山支局」を訪れ、顔合わせと今後の流れを確認しました。

出典:https://www.irasutoya.com/2020/05/blog-post_51.html

テーマは、岡山ゆかりの童話作家である、坪田譲治さん。

人物像や作品の特徴、後世への影響等を調べ、

パーソナリティの方と話しながらリスナーに伝えます。

最初は緊張していた部員達でしたが、初めてラジオ専用ヘッドホンをつけたり、

ラジオ専用マイクで話す練習をしたりして、次第に笑顔に^_^

1から新たな番組を作るのは、部としても初の取り組み。

部員も顧問もワクワクしています。

来たる10月12日に向けて、しっかりと準備を進めたいと思います。

頑張れ!部員達!

2024-08-27 (Tue)

こんにちは!ODCです。

ここでは、ODC部員が作った展示を見ていきましょう。

まずはこちら。

この部員は、「『自分らしく生きられる社会』の功罪」というテーマで、レポートを書きました。

自由に生きられるようになったことで生まれた課題について、

解決策を自分なりに考え、まとめることができました!

続いての作品です。

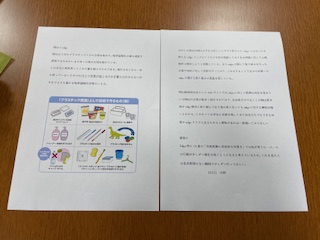

こちらの部員は、岡山県で実施中の、「プラスチックごみの分別」に関する調査を行っています。

県のSDGsへの取り組み方も踏まえて、令和に生きる人々が実践できることを論じました!

最後は、前回のオープンスクールで登場した、個人活動を行う部員の実績も併せて紹介しました。

1人1人の地道な取り組みが、しっかりと伝わってくる展示でした(*^^)v

皆さん、よく頑張りました。ありがとう!そしてお疲れ様でした!

これからもODCを、どうぞよろしくお願いいたします(・∀・)

2024-08-27 (Tue)

こんにちは!ODCです。

8月25日(日)に、部活動オープンスクールが行われました。

今回は図書館と協力して、本と部活動のPRを行いました。

「夏といえば夏祭り。夏祭りといえば屋台。屋台といえば料理!」

ということで、図書館では食べ物が登場する作品を、いくつかのテーマに分けて展示しました。

このエリアでは、文豪の好物や、名画・文学に登場する料理がお出迎え(^_^)/

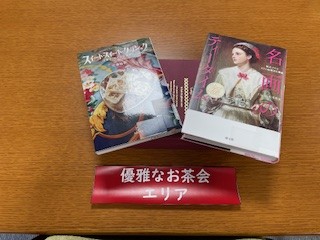

これは、紅茶やお菓子がテーマの展示。読めば、気分はエレガントな貴族かも?

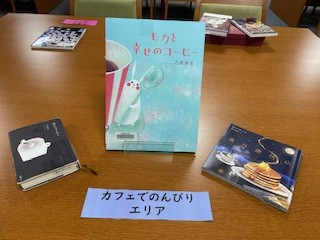

こちらの少し不思議なカフェでは、リラックスして過ごせそうですね!

本は手に取って見ることができ、横にある閲覧席でもじっくり読めるようになっていました。

ODCの部員達の作品については、後編で紹介します!